Tajada de Sandía, el incidente que desató la cólera de dos naciones

- 13/04/2025 01:00

En el calor tropical del 15 de abril de 1856, lo que parecía una disputa menor en un puesto de frutas se transformó en uno de los eventos más recordados en la historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos: el Incidente de la Tajada de Sandía. Este episodio no solo dejó muertos y heridos, sino que también desencadenó una cadena de tensiones diplomáticas que marcarían el futuro del Istmo.

El escenario fue la ciudad de Panamá, entonces parte del Estado Federal del Istmo, que a su vez formaba parte de la República de la Nueva Granada (actual Colombia). A mediados del siglo XIX, Panamá era un punto de tránsito crucial para miles de viajeros, en su mayoría estadounidenses, que cruzaban el istmo en su camino hacia California y la fiebre del oro. El Ferrocarril Transístmico, recién inaugurado en 1855, convirtió la zona en un punto estratégico para el comercio y el transporte internacional.

La chispa del conflicto se encendió cuando un ciudadano estadounidense llamado Jack Oliver, en estado de embriaguez, se acercó al puesto de frutas del panameño José Manuel Luna. Oliver tomó una tajada de sandía sin pagarla, lo que generó la protesta del vendedor, quien exigía el pago de un real. Ante la negativa de Oliver y su respuesta agresiva —sacó una pistola y comenzó a insultar—, Luna reaccionó con un cuchillo para defenderse. A pesar de que uno de los compañeros de Oliver pagó la fruta con la intención de calmar la situación, un tercer hombre, el peruano Miguel Abraham, intervino quitándole el arma a Oliver y escapó con ella.

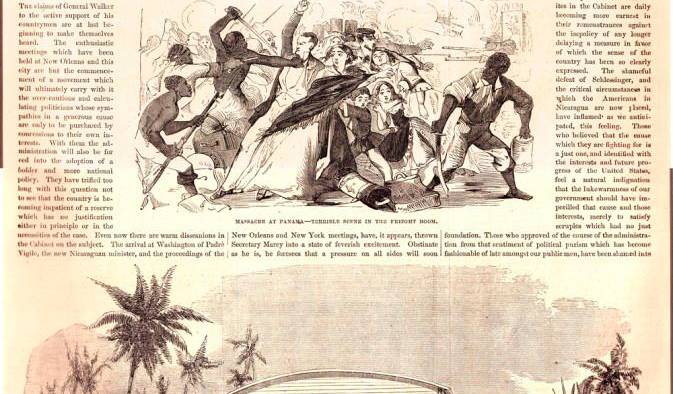

Este hecho provocó una fuerte reacción por parte de otros ciudadanos estadounidenses que se encontraban en la estación del ferrocarril y en sus alrededores. El rumor de que un extranjero había sido desarmado por un panameño se difundió rápidamente, encendiendo los ánimos de una multitud. Lo que siguió fue una escalada de violencia: persecuciones, tiroteos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre locales y estadounidenses, en una ciudad convulsionada por la tensión social y política.

El saldo fue trágico: murieron 16 ciudadanos estadounidenses y otros 15 resultaron heridos. Del lado panameño, las cifras oficiales hablan de 2 muertos y 13 heridos. Además, la estación del ferrocarril fue saqueada, varios comercios resultaron destruidos y el caos reinó por horas.

Este hecho, aparentemente trivial en su origen, tuvo repercusiones que fueron mucho más allá de una simple trifulca callejera. Estados Unidos, basándose en el Tratado Mallarino-Bidlack firmado en 1846 —el cual le otorgaba el derecho a intervenir para proteger el libre tránsito por el Istmo—, exigió explicaciones y garantías al gobierno de la Nueva Granada. En septiembre de ese mismo año, tropas estadounidenses desembarcaron en Panamá, tomaron control de la estación del ferrocarril y permanecieron allí durante tres días. Aunque no se registraron más enfrentamientos, esta fue la primera intervención militar directa de Estados Unidos en suelo panameño, un hecho que se repetiría en múltiples ocasiones a lo largo de los siglos XIX y XX.

Como resultado de la presión diplomática, en 1857 se firmó el Tratado Herrán-Cass, por el cual la República de la Nueva Granada aceptó su responsabilidad por los daños causados a ciudadanos estadounidenses durante el incidente y acordó pagar una indemnización de 412,394 dólares en oro. Este acuerdo generó fuerte rechazo en sectores de la población panameña, que consideraban que su gobierno había cedido ante las exigencias extranjeras sin defender los derechos de sus propios ciudadanos.

El Incidente de la Tajada de Sandía ha sido interpretado de diversas maneras por los historiadores. Para algunos, se trata simplemente de un ejemplo de cómo un acto cotidiano —una disputa por el precio de una fruta— puede escalar rápidamente en un contexto social tenso y con desequilibrios de poder. Para otros, representa una metáfora clara del imperialismo estadounidense en América Latina y el Caribe, donde intereses económicos y estratégicos justificaron repetidas intervenciones en los asuntos internos de las naciones soberanas.

Más allá de las interpretaciones, lo cierto es que el incidente dejó una profunda huella en la memoria histórica panameña. Hoy en día, se enseña en las escuelas como un símbolo de resistencia y dignidad nacional frente a las presiones extranjeras. Además, ha sido objeto de obras literarias, documentales y análisis académicos que buscan comprender las múltiples aristas de este evento.

A casi 170 años de distancia, el Incidente de la Tajada de Sandía sigue siendo un poderoso recordatorio de cómo los conflictos culturales, el racismo, el poder económico y la desigualdad pueden entrelazarse en una sola escena para desencadenar consecuencias desproporcionadas. Y en ese sentido, también es una invitación a reflexionar sobre los desafíos actuales en las relaciones internacionales y los derechos de las naciones pequeñas frente a las potencias globales.