Así se vivió el emotivo funeral del papa Francisco. El evento reunió a mas de 200.000 personas en la Plaza San Pedro, con la presencia de 130 delegaciones...

Entre rifles y olas: la fallida insurgencia cubana en Panamá

- 27/04/2025 01:00

En la bruma tropical de 1959, mientras América Latina temblaba ante los ecos de la Revolución Cubana, un episodio poco recordado sacudió las costas de Panamá.

Un grupo de insurgentes, armados de rifles y fervor revolucionario, intentó sembrar una nueva rebelión en el istmo, pero su sueño se ahogó —casi literalmente— antes de germinar.

Esta es la historia de la invasión cubana a Panamá, un capítulo breve pero revelador de las tensiones que marcarían a todo el continente.

Era abril de 1959. Fidel Castro llevaba apenas tres meses en el poder después de derrocar al régimen de Fulgencio Batista.

Desde La Habana, se respiraba una atmósfera de euforia: para muchos jóvenes latinoamericanos, Cuba se había convertido en el faro de una nueva era de justicia social.

Para otros, era el inicio de una amenaza comunista que debía ser contenida a toda costa.

En ese contexto de polarización, un pequeño grupo de revolucionarios planeaba exportar la llama cubana a otros rincones del continente. Panamá, con sus históricos problemas de desigualdad, parecía un objetivo propicio.

El Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), una agrupación panameña inspirada por el ejemplo cubano, encontró oídos receptivos en La Habana. Con la venia de algunos sectores revolucionarios, organizaron una expedición armada para iniciar un levantamiento popular en las montañas panameñas.

El 19 de abril, el viejo buque Mayaré, cargado con 82 cubanos, dos panameños y un estadounidense, partió desde Batabanó, al sur de Cuba.

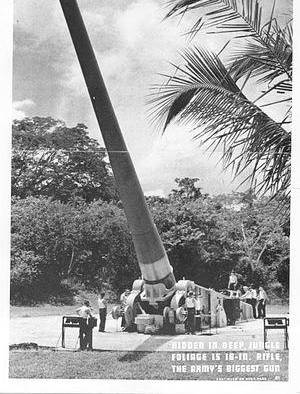

Llevaban consigo ametralladoras, rifles, granadas y sueños de gloria.

La misión era sencilla en el papel: desembarcar, adentrarse en las montañas y encender la chispa de una revolución que derrocara al gobierno de Ernesto de la Guardia.

Sin embargo, como suele suceder en las guerras, el plan empezó a desmoronarse antes de que el primer disparo se realizara.

El 25 de abril, cuando intentaron desembarcar en la costa panameña, las fuertes olas voltearon varias embarcaciones.

Enrique Morales, el principal líder panameño de la expedición, murió ahogado en el intento. Con él, se hundió buena parte del liderazgo y la moral del grupo.

Confundidos y desorganizados, los guerrilleros se internaron como pudieron en la espesura. Se dividieron en pequeños grupos, tratando de alcanzar poblados como Nombre de Dios para iniciar focos de resistencia.

Pero la Guardia Nacional panameña, ya advertida de posibles movimientos subversivos por incidentes previos, reaccionó con rapidez y contundencia.

Dirigidas por el coronel Bolívar Vallarino, las fuerzas panameñas desplegaron un operativo de cerco y aniquilación.

Los insurgentes, mal alimentados, desorientados y sin apoyo local, no tardaron en ser acorralados.

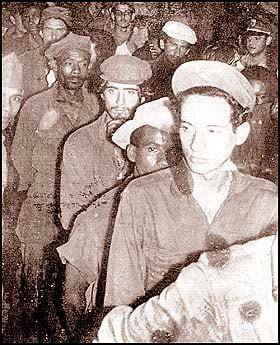

Algunos grupos fueron capturados casi sin oponer resistencia. Otros se entregaron tras breves tiroteos en la selva, conscientes de que luchar equivalía a morir en vano.

Para el 27 de abril, la situación era irreversible. Tres prisioneros fueron presentados ante los medios como prueba de la intervención cubana.

Panamá denunció inmediatamente la invasión ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y una comisión fue enviada para investigar los hechos.

Mientras tanto, en las montañas, los últimos focos de resistencia intentaban negociar su salida: solicitaban ser repatriados a Cuba a cambio de entregar las armas.

Desde La Habana, Fidel Castro, presionado por la mirada internacional y deseoso de evitar un escándalo mayor, envió un mensaje claro: rendirse.

El 1 de mayo, los últimos combatientes del Mayaré bajaron sus armas y fueron capturados.

Percepción

La invasión cubana a Panamá fracasó estrepitosamente, pero su impacto resonó más allá de las fronteras del pequeño país centroamericano.

Para Panamá, el incidente fue un recordatorio amargo de su vulnerabilidad y una advertencia sobre los riesgos de las luchas ideológicas que comenzaban a incendiar la región.

Para Cuba, fue una llamada de atención: no sería sencillo exportar la revolución por la vía armada.

En los días siguientes, Fidel Castro declaró ante el mundo que su gobierno no exportaba la revolución, sino únicamente “ideas revolucionarias”.

No obstante, este episodio fue un claro antecedente de la política de apoyo cubano a movimientos insurgentes en América Latina durante la Guerra Fría.

Estados Unidos, por su parte, observó con preocupación el intento fallido.

La idea de un “contagio” revolucionario a solo unas pocas millas de su territorio despertó alarmas que, poco después, se traducirían en medidas más agresivas contra Cuba, incluyendo el embargo económico y la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961.

Hoy, más de seis décadas después, la invasión cubana a Panamá sigue siendo un capítulo poco recordado en los libros de historia.

Quizá por su fracaso rápido, quizá porque fue eclipsada por eventos más dramáticos de la época.

Pero en esos breves días de abril de 1959, Panamá fue escenario de uno de los primeros actos de la lucha ideológica que definiría a América Latina durante toda la segunda mitad del siglo XX.

Una lucha que, como demostró la caída del Mayaré y la rendición de sus combatientes, sería larga, amarga y, para muchos, trágica.