Argentina, la tierra que hace 88 años vio nacer a Jorge Mario Bergoglio y que en 2013 lo vio marcharse para ocupar la silla de Pedro, le despide este lunes...

- 12/01/2025 00:00

Lo primero que he de decirles es que leí Cien años de soledad hace ya varios años, y que el recuerdo de aquella prosa hiperbólica, fantasiosa y poética continúa provocándome sonrisas: “Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retozando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar”.

Lo segundo, que como muchos admiradores de la obra de Gabriel García Márquez (1927-2014), me lancé de bruces a ver los primeros ocho capítulos de la serie de Netflix inspirada en esta enorme novela del Nobel, y aunque al principio la encontré lenta y por ratos forzada, hacia el tercer capítulo me impuse la tarea de mirarla sin pretensiones comparativas, y la experiencia se hizo más grata.

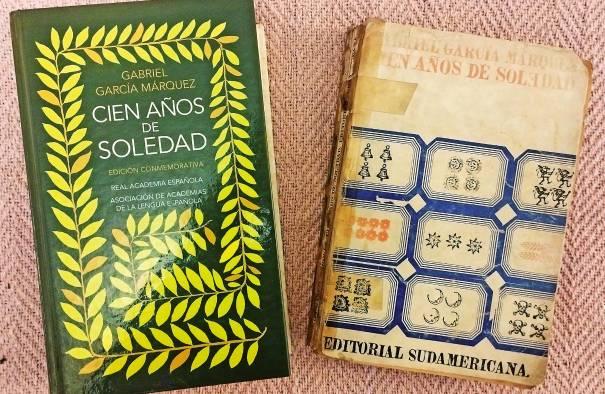

Cien años de soledad es una novela enorme, no solo por lo que significa para la literatura latinoamericana y universal, sino porque en sus más de 300 páginas recoge la historia de siete generaciones de la familia Buendía. Esto significa que, cuando leí la edición de Editorial Sudamericana de 1967 que llegó a mis manos, seguirle el hilo al árbol genealógico fue un ejercicio a veces fallido: estaba más concentrada en la escritura, en las descripciones de los lugares, en la construcción de los personajes y en la propia historia de cada uno de esos personajes.

La serie, de alguna forma, permite encajarlos mejor. No solo eso, sino que la aparición de cada uno crea expectativa y una especie de nostalgia cariñosa, al ver en pantalla a un personaje que hasta entonces solo estaba en la imaginación. ¿Se parece lo imaginado a lo que presenta Netflix? Seguramente no. Pero tal vez esté allí la riqueza del arte: primero es un “juego subjetivo” que depende tanto del que crea como del que observa; luego, responde a las posibilidades del soporte. En algo sí estoy de acuerdo con el colega Daniel Domínguez: no hay comparación entre esta serie y obras como El laberinto del fauno o Amélie. Y podría añadir: seguro que la novela escrita por García Márquez es infinitamente mejor que la serie, pero no se trata de una competencia.

“El carácter firme de Rebeca, la voracidad de su vientre, su tenaz ambición, absorbieron la descomunal energía del marido, que de holgazán y mujeriego se convirtió en un enorme animal de trabajo. Tenían una casa limpia y ordenada. Rebeca la abría de par en par al amanecer, y el viento de las tumbas entraba por las ventanas y salía por las puertas del patio, y dejaba las paredes blanqueadas y los muebles curtidos por el salitre de los muertos”. Así lo escribió el Nobel. En la serie se ve a Rebeca y a José Arcadio en una casita junto al cementerio, y fue esa cercanía al camposanto —que comenzó a tener tumbas cuando al pueblo llegó un político conservador— la que evitó el fusilamiento de Aureliano.

La llegada de las pasiones políticas a Macondo es uno de los elementos más interesantes de la puesta en pantalla. No por lo novedoso, que la historia está en la novela, sino porque permite recordar el absurdo de las violencias generadas por la falta de diálogo sincero, el afán de imponer el criterio y las creencias particulares, y el uso de la mentira y de la manipulación para crear un cierto estado de cosas. Sirve, también, para mostrar que a veces hay que perder las formas, pero también para comprender que es mucho más difícil retomar el camino abandonado.

Una de las críticas más recurrentes es el recurso de la voz en off, que a lo largo de los ocho capítulos acompaña la narración de los eventos. En general, se le ha tildado de soporífera y monótona. De recurso perezoso. Para los colombianos, se trata incluso de una falta de respeto, de credibilidad y de fidelidad a la novela, porque la voz en cuestión no es caribe. No es este un detalle menor, aunque para los espectadores de otros países pasa desapercibido. En lo particular, sin embargo, el efecto de la voz en cuestión fue el contrario: escuchar la lectura de algunos pasajes de la novela fue como si me estuvieran echando el cuento a mí. Sólo a mí. A esto le agregaría el placer que me causó escuchar el idioma wayuunaiki.

Si algo ha sido unánime, hasta ahora, ha sido la buena crítica para la fotografía, la escenografía y el vestuario. El trabajo hecho para intentar reproducir un Macondo creíble es digno de elogio, así como el detalle para la confección de vestidos atendiendo a las distintas épocas y culturas. La cantidad de bártulos presentes —utensilios de cocina, muebles, canastos, velas y lámparas, las ventanas con varillas de bambú, los peinados— dan cuenta del trabajo realizado para ceñirse a los tiempos históricos, pero también producen algo más: otra vez, la nostalgia de adivinar artículos que algunos de nosotros vimos en las casas de nuestras abuelas y abuelos.

Ahora hablemos de José Arcadio. Un José Arcadio que mata para “defender su honor”, y que responsabiliza a Úrsula de ese asesinato. Un José Arcadio que le promete a Prudencio Aguilar dejar el pueblo, para que pueda estar en paz. Lo cuenta García Márquez: la conciencia los hacía verlo por todas partes, tratando de atajar la sangre que le salía por el agujero que tenía en la garganta. “Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía, jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido”.

Esa tierra era Macondo. La tierra en la que José Arcadio conoció el hielo, y con ello la maravilla de la ciencia. La tierra en la que todos pensaron que vivirían en paz, hasta que los malos sentimientos empezaron a instalarse en el alma de muchos. La serie nos pone otra vez en el patio de los Buendía, con el patriarca atado a un árbol, impotente, hablando un idioma que casi nadie comprende, muriendo apenas acompañado por su mujer.

Tal vez sea este el valor que deseo asignarle a esta puesta en pantalla de Cien años de soledad, una novela que merece ser releída porque tal vez, solo tal vez, nos permite recordar que aquellos que parecen locos y hablan lo que no se comprende son los dueños de las grandes utopías. De esas utopías, como dijo Fernando Birri, que sirven para seguir caminando.