Geopolítica de las comunicaciones: la transformación de Colón y el monopolio del istmo

- 12/04/2025 00:00

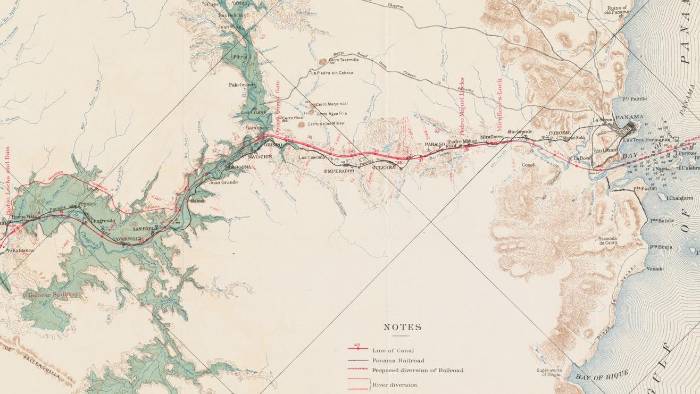

El principal recurso del istmo y de la Nación panameña no es el Canal, sus puertos o el ferrocarril: es su posición geográfica. Con la firma de los Tratados Hay Bunau Varilla en 1903, “la República de Panamá concede a Estados Unidos, a perpetuidad, el monopolio para la construcción, mantenimiento y funcionamiento de cualquier sistema de comunicación por medio de canal o de ferrocarril a través de su territorio entre el mar Caribe y el océano Pacífico”.

Bajo esta premisa del control de la franja transístmica -el territorio con mayor valor del país-, Estados Unidos realiza una serie de inversiones en la modernización de la infraestructura de transporte y comunicaciones, con el fin de asegurar su dominio, control y explotación. La inversión en esta infraestructura renovó la importancia de las ciudades de Panamá y Colón como nodos en el entramado de ciudades-puerto que se tejió en el mundo como parte de la llamada “primera globalización”, que comprende un período que va de 1870 a 1914.

En el caso específico de Colón, la modernización de la conectividad se puede evidenciar en los proyectos que desarrollaron los norteamericanos entre 1907 y 1914, que incluyeron la construcción de la línea de telégrafos y teléfonos, una nueva estación del tren, la mejora en los muelles o en el puente que conectaba la isla de Manzanillo con tierra firme, la renovación del trazado y tecnología del ferrocarril o, incluso, en la propuesta de construir un tranvía en el casco urbano.

En 1907, el Canal Record describía que “con un esfuerzo inicial casi desde cero, el Departamento de Telégrafos y Teléfonos ha construido una red que cubre desde Colón hasta Culebra y Balboa, con 15 líneas principales, 24 cables entre Colón y Panamá, y una línea de 24 cables entre Bas Obispo y Pedro Miguel. Actualmente, cuenta con 800 teléfonos, 11 intercambios telefónicos y 31 oficinas de telégrafos”. Estos cables permitían que la Compañía Central y Sudamericana de Telégrafos los utilizara en su circuito desde Nueva York a Buenos Aires, facilitando una comunicación continental.

Otra mejora en la infraestructura de Colón durante esta época fue la reconstrucción de la estación del tren. Según el Canal Record, “la nueva estación de pasajeros del Ferrocarril de Panamá en Colón fue inaugurada el 23 de julio de 1909, ubicada en la calle Front, entre las calles Séptima y Novena. Esta estación reemplazó a las antiguas estaciones de Colón y Cristóbal, consolidando el servicio ferroviario en una sola terminal. El edificio principal era de un solo piso y construido con bloques de concreto, con una torre en la calle Octava de 43 pies de altura. La estación incluía una oficina para la venta de boletos de vapor, un quiosco de periódicos y oficinas del departamento de Telégrafos y Teléfonos de la Compañía del Ferrocarril de Panamá. El espacio total dentro de la estación era de 7.375 pies cuadrados”.

En 1910 se reafirma la posición de Colón como un puerto clave en el comercio marítimo, impulsado por el aumento de operaciones de líneas navieras entre San Francisco y Nueva York. “En noviembre de ese año, la carga de tránsito desde Colón a Panamá ascendió a 26.513 toneladas, en comparación con 21.571 toneladas en el mismo mes de 1909, y la carga de Panamá a Colón para su transporte a Estados Unidos fue de 22.734 toneladas, en comparación con 12.049 toneladas en 1909. La mejora en el servicio ha resultado en que la carga sea transportada más rápidamente por la ruta del Canal de Panamá que por los ferrocarriles a través del continente (a través de Estados Unidos)”.

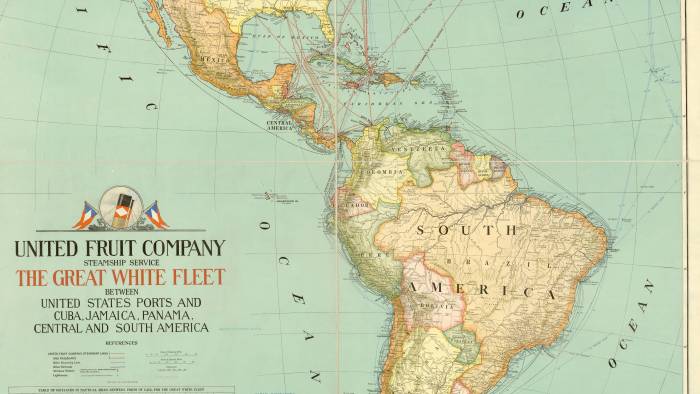

En respuesta, el Gobierno estadounidense llevó a cabo mejoras en las instalaciones portuarias de Colón. El muelle no. 11 en Cristóbal fue objeto de una remodelación que incluyó la reubicación de oficinas y la expansión de áreas de carga, con planes para extenderlo 500 pies adicionales. Paralelamente, el muelle no. 1 en Colón se extendió 150 pies para proporcionar instalaciones adicionales para barcos de la United Fruit Company, la California-Atlantic Company y Hamburg-American Line, navieras que operaban global o regionalmente y que conectaban Colón con otras ciudades del mundo.

Durante este período, también se dio la propuesta de construir un tranvía en Colón, que, aunque finalmente no se materializó, demuestra el interés por desarrollar esta ciudad según los estándares de lo que ocurría en otras ciudades -puerto globales de América y Europa-. Este proyecto de tranvía eléctrico de Colón fue autorizado mediante un contrato firmado el 21 de noviembre de 1910 entre el municipio y el doctor Antonio Papi Aizpurú, con aprobación final en febrero de 1911. Las obras comenzaron el 23 de mayo de 1913, y la mayor parte de las vías llegaron a ser colocadas en la calle D.

La concesión -con una duración de 50 años- fue transferida por el doctor Aizpurú a la empresa Colon Electric Tramway Company, con un capital de $50.000. La ruta principal del tranvía se iniciaría en la intersección de las calles D y Segunda, siguiendo por Bottle Alley hasta la Quinta, luego al Boulevard, y retornando al punto de partida. Se proyectaba también una línea secundaria hasta la estación del ferrocarril. La empresa debía completar la obra en un año y depositar $2.000 como garantía municipal. Finalmente, el proyecto no se llegaría a completar.

El recuento de este proceso de desarrollo urbano y conectividad global que se dio en Colón, con la construcción del Canal a inicios del siglo XX, permite visualizar el enorme potencial de generar riqueza y bienestar que brinda la posición geográfica del istmo. A pesar de esto, la historia ha sido la de una continua y permanente cesión del monopolio del usufructo de este recurso, ya sea a potencias extranjeras o empresas transnacionales. Tal cesión ha afectado tanto nuestro bienestar económico, como el deber de permanecer como un ente neutral, abierto al paso de las naciones en tiempos de paz y guerra.

Es justo reclamar, entonces, una nueva forma de gestionar el recurso casi infinito y en continua transformación que es la posición geográfica, el cual debería ser administrado, desarrollado y usufructuado por el propio país. Durante lo que va del siglo XX Panamá ha demostrado la capacidad para desarrollar y administrar infraestructura de alto impacto, como líneas de metro, terminales aéreas e incluso la ampliación del propio Canal.

La nacionalización de las infraestructuras que conforman la “plataforma de servicios” panameña sería la medida más justa y necesaria para retomar el destino del país, generar bienestar y asegurar la menor injerencia posible por parte de potencias o intereses extranjeros en la operación del Canal de Panamá, y en el control de nuestra privilegiada posición geográfica.