Ciclistas, atletas, patinadores y paseantes de la capital colombiana tienen una cita infaltable desde hace 50 años: la ciclovía de los domingos y festivos,...

Noriega y su época: reflexiones de un novel diplomático de la era de Ronald Reagan

- 26/03/2021 00:00

- 26/03/2021 00:00

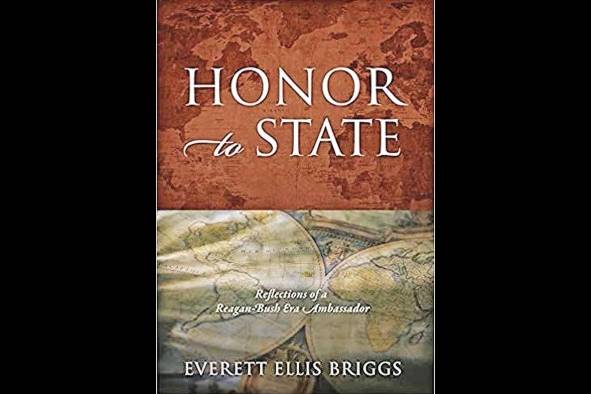

Honor to State es el nombre de la reciente publicación del diplomático estadounidense Everett Briggs, un libro de 378 páginas, con un tercio de ellas dedicadas a su experiencia de carrera en Panamá (Outskirts Press, Estados Unidos, 2019) como novel diplomático.

Se trata de un interesante relato, con gran sentido del humor y agudas percepciones sobre la época y sus personajes, que va mostrando cómo se manejaban los hilos del poder desde los más altos pisos del Gobierno panameño y del estadounidense.

Era el inicio del gobierno de Ronald Reagan y, en teoría, la misión de Briggs era sencilla: allanar el camino para la implementación de los tratados Torrijos-Carter, convencer a los panameños de apoyar las políticas estadounidenses para Centroamérica –o por lo menos no sabotearlas–, y respaldar los esfuerzos a favor de la democratización del país, que el gobierno de Reagan consideraba vital para que Panamá pudiera asumir exitosamente la administración del Canal en el año 2000.

Al llegar al istmo, el recién estrenado diplomático se encontró con una embajada complicada, con 28 operaciones del Gobierno de Estados Unidos, a veces con misiones contradictorias, y un país en grave situación económica. Panamá tenía la deuda externa más alta del continente en términos per cápita, un preocupante déficit de presupuesto y un creciente descrédito como centro de lavado de dinero para el narcotráfico. La crisis coincidía con un momento de doble transición: Panamá debía pasar de ser una “dependencia de Estados Unidos” a un país autónomo y soberano, y de una dictadura militar a un gobierno civil y democrático.

Pronto Briggs estuvo convencido de que el principal obstáculo a su misión era la cúpula militar, un grupo “mafioso” que operaba una bien lubricada maquinaria “cleptócrata”, con control sobre los negocios de las drogas, burdeles, juegos, la aduana, los ingresos de los duty free shops del aeropuerto y de la Zona Libre de Colón.

El embajador congenió con el entonces presidente Ricardo De la Espriella, a quien describe como un hombre brillante, relajado y agradable. En una curiosa anécdota cuenta cómo se vio obligado a concluir apresuradamente su primer encuentro oficial en el Palacio de las Garzas para correr a la silla del dentista, después de que se le cayera la corona de oro de una muela.

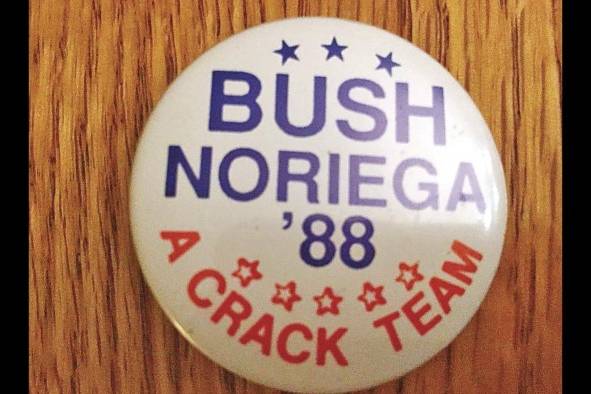

En otra anécdota más significativa relata cómo De la Espriella, aparentemente cansado de sus “jefes” militares, solicitó una reunión privada con el vicepresidente George Bush. Este visitaría el país brevemente y tendría unos minutos para una reunión de cortesía en el aeropuerto de Tocumen. Algo quería comunicar De La Espriella, deduce Briggs, quien termina contando cómo al momento del encuentro, forzaron su entrada en el salón diplomático el general Noriega y el coronel Díaz Herrera. Nunca supo qué quería decir De la Espriella a Bush. Como quiera, la fotografía del encuentro fue usada como un arma contra el vicepresidente durante su campaña política en 1988: sus contrincantes cortaron al presidente panameño y usaron la imagen como “prueba” de las turbias relaciones que mantenía este con dictadores como Noriega.

Tal vez uno de los personajes panameños que menos gustó a Briggs fue el general Rubén Darío Paredes, entonces comandante de la Guardia Nacional, quien no disimulaba sus ambiciones políticas. El embajador lo describe tras un primer encuentro como carente de “gracias” físicas o sociales, después de que este pasara directamente del “Hola” a “Quiero que Estados Unidos aumente nuestra cuota de azúcar”.

El autor describe con gusto la ceremonia de jubilación de Paredes, detallando el interminable desfile militar, en el que se quiso honrar al nuevo comandante Noriega, vistiendo a los agentes del G-2 de Sherlock Holmes, con enormes lupas en la mano, que para sorpresa de Briggs, no suscitaron risas desde el podio. Igual, hace burla de los oradores “que competían por verter más adulaciones” y hasta de las oraciones de los sacerdotes, que suplicaban al Todopoderoso para que bendijera a tan notables y encumbrados líderes.

Como cereza del pastel, describe el “climático” discurso de Noriega, que concluyó aludiendo al argot de la compañía de paracaidistas de élite a la que ambos pertenecían: el famoso “Buen salto, Rubén”.

“Ojalá hubiera sido Noriega el que hubiera dado el salto ese día”, reflexiona el embajador, en consideración a los eventos que se sucederían en los años siguientes.

Si su relación con los militares fue difícil, todo lo contrario ocurrió con civiles educados, tal vez más familiarizados con la cultura estadounidense: Jorge Illueca (de quien dice que, como presidente, “dio dignidad y sentido de propósito” al puesto), Ricardo Arias Calderón, Fernando Cardoze, Lucho Moreno y la comunidad de negocios panameña, especialmente el grupo Los Mondongueros, del Club Unión. Menciona también con simpatía a Jimmy Lakas, a quien describe como un hombre exuberante y políglota que le daba luces para lidiar con las personalidades del PRD.

De Ardito Barletta destaca su capacidad para conquistar a los funcionarios estadounidenses que visitaban Panamá, a quienes impresionaba por su personalidad, intelecto y visión sobre el futuro del país. Como presidente, sostiene, Ardito Barletta quería gobernar honestamente, poner orden a la burocracia, reformar el sistema bancario y legal, y usar el gasto público para impulsar la economía en lugar de engrosar la cleptocracia.

Briggs cuenta cómo mientras que Barletta iba perdiendo el apoyo de los militares y del PRD que lo había lanzado, Noriega iba emergiendo de las sombras –“mucho más visible que lo que Paredes había sido”– con un estilo de liderazgo corrupto, que pretendía ganar a la gente con favores y fiestas en las que abundaba el licor, las mujeres fáciles y otros placeres.

No pasa por alto su megalomanía y deseo de imponerse como un “rey al estilo oriental”. Describe cómo en una ocasión quiso que el cuerpo diplomático fuera testigo de la recepción que le prodigaban humildes campesinos en una villa interiorana: mientras que él se sentaba en un “trono” de madera, los campesinos hacían fila para, cabeza inclinada y sombrero en mano, entregarle cada uno un papel escrito con una petición, que él pasaba sin mirar a sus subalternos.

Fue el asesinato de Spadafora lo que acabó al final con el gobierno de Ardito Barletta –un golpe de Estado que no gustó nada al Ejecutivo estadounidense–. Su primer vicepresidente, Eric 'Tuturo' Delvalle, se convirtió en el quinto “tonto útil” que ostentaba el “perecedero título de presidente de la República” en tres años.

Briggs llamó a “Tu Turno” (apodo inventado por Guillermo Sánchez Borbón en su columna 'En pocas Palabras') y antes de que el diplomático pudiera abrir la boca, Delvalle lanzó una perorata con la que pretendía afirmar su compromiso con la democracia y Estados Unidos.

Briggs lo paró en seco para advertirle que si realmente tenía algún compromiso con la democracia, debía renunciar a la Presidencia de una vez y exigir (él y Roderick Esquivel, segundo vicepresidente) la inmediata restitución de Barletta. Le aseguró que Estados Unidos y la comunidad internacional lo apoyarían y que Noriega no tendría más remedio que ceder.

“Pero es que yo quiero ser presidente”, le respondió Tuturo, según Briggs.

En sus últimos meses a cargo de la embajada, Briggs se esforzó por disasociar a Estados Unidos del golpe de Estado a Barletta. Evitó reunirse públicamente con figuras del Gobierno panameño e intentó convencer a las otras entidades del Gobierno de Estados Unidos de que apoyar a Noriega era abandonar los principios democráticos, el futuro del Canal, la política de pacificación de Centroamérica y poner los intereses americanos en riesgo.

Para su sorpresa, se encontró con que todas las agencias pensaban en sus intereses particulares. El Departamento de Defensa temía perjudicar su relación con sus homólogos panameños y perjudicar la operación del Comando Sur. La CIA y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) preferían perdonar las faltas de Noriega y buscar la forma de sacar ventaja. El Departamento de Estado y el Consejo Nacional de Seguridad (NSC) temían que las Fuerzas de Defensa quedaran en manos de Roberto Díaz Herrera, a quien consideraban un psicópata y peor aún, izquierdista. Presionar por unas elecciones libres era un riesgo porque podría resultar ganador Arnulfo Arias, quien representaba otra serie de amenazas a la “democracia, al orden civil y a la relación bilateral”.

Se acordó esperar y actuar de acuerdo a las circunstancias (play by ear).

Mientras que las diferentes agencias del Gobierno estadounidense intentaban encontrar la forma adecuada de lidiar con la situación, Noriega trataba de consolidar su poder, en medio de las protestas por el asesinato de Spadafora. Briggs logró que el asesor de seguridad de Reagan, John Poindexter, se reuniera con Noriega para advertirle que pagaría un alto precio si seguía amenazando el orden y deteriorando la relación bilateral.

Pero, poco después, el director de la CIA, William Casey, lo invitaba a Langley, Virginia. Allí se esforzó porque Noriega “se sintiera bienvenido, admirado y apreciado”. “Fue una fiesta de amor que duró veinte minutos, seguida de un cordial almuerzo al que asistieron media docena de oficiales de la CIA”. Noriega se sintió encantado por esta recepción cordial y quedó con la idea de que tenía la aprobación oficial de Estados Unidos.

El único consuelo para Briggs en esos días era que el reporte anual de Panamá sobre derechos humanos sería tan duro como fuera posible.

Así estaban las cosas cuando el gobierno de Reagan decidió reemplazar a Briggs por Arthur Davis, un exdesarrollador de bienes raíces, retirado, sin más habilidades que sus conexiones con los magnates de la cervecera Coor's, un buen donante del Partido Republicano. Había quedado viudo en circunstancias trágicas por lo que Reagan le nombraba para ayudarlo a lidiar con su pena.

Así se despidió Briggs de Panamá. Por una parte aliviado de dejar a otro “la papa caliente”, y por otra, con preocupación por el futuro del país por el que había llegado a tener un sentimiento de apego y donde había hecho grandes amistades.