Así se vivió el emotivo funeral del papa Francisco. El evento reunió a mas de 200.000 personas en la Plaza San Pedro, con la presencia de 130 delegaciones...

Omar Jaén: la importancia de nuestras raíces hispanoamericanas

- 13/11/2020 00:00

Desde 1581 hasta las primeras dos décadas del siglo XIX, Panamá fue para la Corona española la “muy noble y leal ciudad de Panamá”, un título otorgado en virtud de los valiosos donativos otorgados por los cabildos del istmo para la persecución de los patriotas hispanoamericanos. La situación cambiaría con el grito de La Villa de Los Santos el 10 de noviembre, sostiene el historiador Omar Jaén Suárez, entrevistado por La Estrella de Panamá en relación con este movimiento independentista, que alcanza su 200 aniversario el próximo 2021.

Jaén responde preguntas sobre la “leyenda negra” de la conquista y cómo, a diferencia de otros países latinoamericanos, los próceres de la separación de 1903 optaron por dar más realce a esta celebración que a la gesta de 1821, lo que contribuyó a sepultar en el olvido “nuestro rico periodo de unión a Colombia”.

La historia expone y explica en una representación simbólica coherente lo que sucedió en el pasado a los hombres. Filtra lo pertinente y emite juicios de hecho, pero no de valor, puesto que cada sociedad en su circunstancia histórica tiene su propio esquema de valores. Valorar el pasado, sobre todo tan remoto sin tener eso en cuenta sería caer en anacronismos inaceptables. La leyenda negra contra España fue inventada desde el siglo XVII sobre todo por las potencias rivales, Inglaterra y Francia y la ha retomado, desde el siglo XIX, Estados Unidos. Ninguna de esas potencias coloniales, además de Portugal y Holanda, actuaron mejor, según nuestro sistema de valores y derechos humanos actual, que España en la época de la conquista y colonización de América. Sus historiadores –con excepciones notables– y sus élites educadas siguen propagando esa leyenda negra y todavía muchos de nosotros seguimos aceptándola sin espíritu crítico.

Panamá se independizó de un Estado monárquico y al hacerlo pasó de una sociedad de súbditos organizada en castas a una república de hombres libres en su mayoría e inició el final de la esclavitud al aplicarse al istmo las leyes ya aprobadas por Bolívar para la Gran Colombia. Esclavitud que cesó formalmente el 1 de enero de 1852. La motivación de la independencia fue un nuevo ideario de libertad, igualdad y fraternidad inaugurado por los filósofos de la Ilustración y promovido por la Revolución Francesa. Ideario que ya prosperaba en España y se manifestaba en el trienio liberal hasta 1823 iniciado por el alzamiento de Riego en 1820 que obligó a Fernando VII a jurar la constitución de Cádiz de 1812. Desde que en 1808 abdicaron en Bayona, Francia, Carlos IV y su hijo Fernando VII prisioneros de Napoleón Bonaparte, se inició el movimiento de emancipación en Hispanoamérica. Al principio se luchó por lealtad a la Corona y, finalmente, para liberarse de ella, lo que se logró finalmente con la Batalla de Ayacucho de 1824 en la que peleó un batallón panameño con Tomás Herrera y José Antonio Miró, entre otros. Panamá era una colonia que se independizó de la Corona española en 1821, mientras que en 1903 se separó de una República de Colombia de la que era un simple departamento. Los gestores fueron bastante parecidos, las oligarquías urbanas de la capital apoyadas en el caso de 1903 por los liberales más populares del arrabal, y los grupos dominantes de las pequeñas ciudades del interior. Todos actuaron en el seno de los cabildos que reunían a las élites del país.

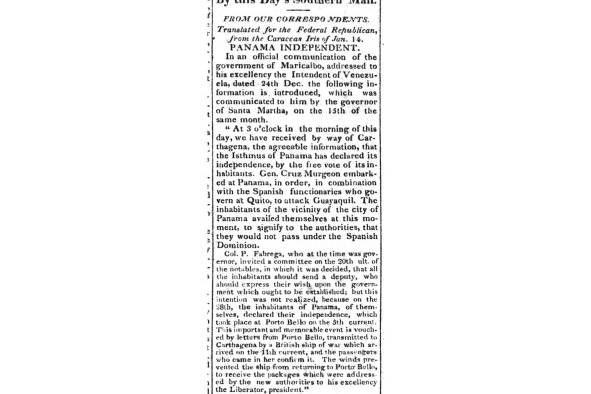

Felipe II otorgó en 1581 el título de “muy noble y leal ciudad de Panamá” en reconocimiento por los servicios prestados en la persecución de enemigos de la Corona. Mucho más tarde, en 1815, la Corona le añadió el adjetivo “fiel” a la capital y a Portobelo, Natá, La Villa de Los Santos, Santiago de Veraguas y Alanje. En las dos primeras décadas del decimonono los cabildos panameños apoyaban la Corona y aportaban valiosos donativos para perseguir a los patriotas en Hispanoamérica. Esa fidelidad se rompió formalmente en 1821 cuando se produjo el grito de La Villa de Los Santos el 10 de noviembre y la independencia el 28 en la capital.

Los miembros de la élite panameña barajaron la adhesión al Perú y a Colombia, y también ponerse bajo la protección de potencias como un Estados hanseático, para protegerse de una reconquista española y de los apetitos de otras potencias por la posición estratégica del istmo. Finalmente, la geografía y la razón los obligaron a unirse a la Gran Colombia de Bolívar, Estado joven con 2,5 millones de kilómetros cuadrados y 2,5 millones de habitantes cuando Panamá contaba con solo 85,000 kilómetros cuadrados y cerca de 100,00 almas, cerca de un 4% del total.

Al celebrar como es debido el bicentenario de la independencia de España retomamos el hilo de la historia que se cortó de cierta forma en 1903. Desde 1821 hasta principios del siglo XX la principal efeméride del istmo fue esa y lo mismo sucede hasta hoy en Venezuela y Ecuador, Estados nacionales que se separaron de la Gran Colombia en 1831. Sin embargo, su fiesta nacional es la independencia de España porque comprenden sus pueblos que corresponde al nacimiento de un auténtico nuevo orden político de libertad republicana. La situación es igual en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para quienes la fiesta nacional es la independencia de España en 1821 y no la separación de cada Estado nacional de la República Federal de Centroamérica en 1838-39.

Al separarnos de Colombia en 1903 infortunadamente tratamos de ignorar el pasado, especialmente la gesta de 1821 y la rica historia política del decimonono colombiano, con elecciones frecuentes y participación en asambleas locales y nacionales. Ocurrió porque los próceres creyeron que de esa manera justificaban mejor su acción, a saber, que nos separábamos de Colombia porque Bogotá nos había mantenido en peor situación durante 82 años que al resto del extenso país, lo cual no era cierto. Toda Colombia y toda Hispanoamérica vivían en la misma situación de atraso material y de miseria, de falta de infraestructuras, de salubridad y de educación, sometidos a Estados más o menos clericales dominados por la superstición, en pugnas políticas internas violentas dirigidas por caudillos. Los panameños se sentían muy colombianos hasta que en agosto de 1903 el Senado rechazó el tratado Herrán-Hay y se esfumaron las expectativas de construcción del Canal de Panamá, detonante principal de los eventos de noviembre. La Guerra de los Mil Días fue igual en Panamá que en el resto de Colombia. Al caer en la órbita de Estados Unidos como protectorado hasta 1939 y crear para siempre la Zona del Canal desde 1904 se agudizó esa separación del resto de Hispanoamérica que nos veía como un país entregado a la nueva potencia imperial emergente. Dicha situación terminó con los tratados Torrijos-Carter de 1977, lo que algunos todavía no comprenden.

Al espíritu conciliador de una élite comerciante con gran sentido de oportunidad, acostumbrada a los intercambios pacíficos y al soborno, durante siglos, de funcionarios civiles y militares. Así sucedió en ambas ocasiones. En 1821 los comerciantes istmeños, sometidos al Consulado de Cartagena al que pagaban impuestos, estaban exasperados porque la Corona no les permitía crear su propio Consulado de Comercio. Además, veían perdida a España en la región y aprovecharon que un criollo nacido en Panamá, José de Fábrega, gobernaba de forma interina para declarar la independencia en cabildo abierto el 28 de noviembre.

Habida cuenta de la dimensión internacional del evento histórico, considero que 2021 es una fecha ideal para un reencuentro con los hispanoamericanos que celebran, en su mayoría, su bicentenario de la independencia. Así lo hizo en 1821 México, los cinco Estados de Centroamérica, República Dominicana y Perú, mientras que Ecuador lo hizo en 1820 (Guayaquil) y 1822 (Quito y Cuenca). Próceres de origen panameño firmaron el acta de independencia de México, como el doctor Isidro Ignacio de Icaza Iraeta y la esposa del primer presidente de Guayaquil, Rosa de Icaza Silva era hija de panameño, mientras que su primo hermano, el doctor Carlos de Icaza Arosemena rubricaba la de Panamá en 1821. Hay así hasta vínculos humanos con ese pasado tan importante. Por ello he propuesto a la comisión del bicentenario aprovechar la ocasión para relanzar y profundizar una relación más intensa con los países de la región y organizar, si es posible, eventos y celebraciones comunes.

El 24 de septiembre el presidente Laurentino Cortizo instaló de manera solemne en el Palacio de las Garzas la comisión del bicentenario, compuesta por 15 miembros cuyo “trabajo será importante para la memoria histórica y autoestima nacional, pues permitirá a los panameños conocer parte de nuestro pasado que nos sirve como referencia histórica para la construcción del futuro”. Ese es el propósito de dicha comisión. Esos comisionados, dijo el presidente, “serán los encargados de dirigir y orientar las actividades para el realce y fomento... de los 200 años de la independencia de Panamá de España”. Los ministros de Gobierno, Educación y Turismo integran la comisión presidida por el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, además del gerente general del Banco Nacional de Panamá. Se añaden otros diez panameños independientes que representamos diversos sectores sociales y culturales, que laboramos ad honorem. Estamos preparando un programa de trabajo en coordinación con otras entidades públicas y privadas, incluyendo las universidades y los museos, para darle mayor lustre y participación nacional inclusiva a esta celebración que esperamos dejará más que un recuerdo de lucidos eventos, importantes obras históricas y una modernización real de los textos de historia para nuestras escuelas. Será un gran aporte a la educación cívica de los panameños.